健在老战士在家人陪同下前来观展。

每一位老战士的人生,都是一场穿越烽火的波澜壮阔。

老战士的影像吸引观展者驻足。

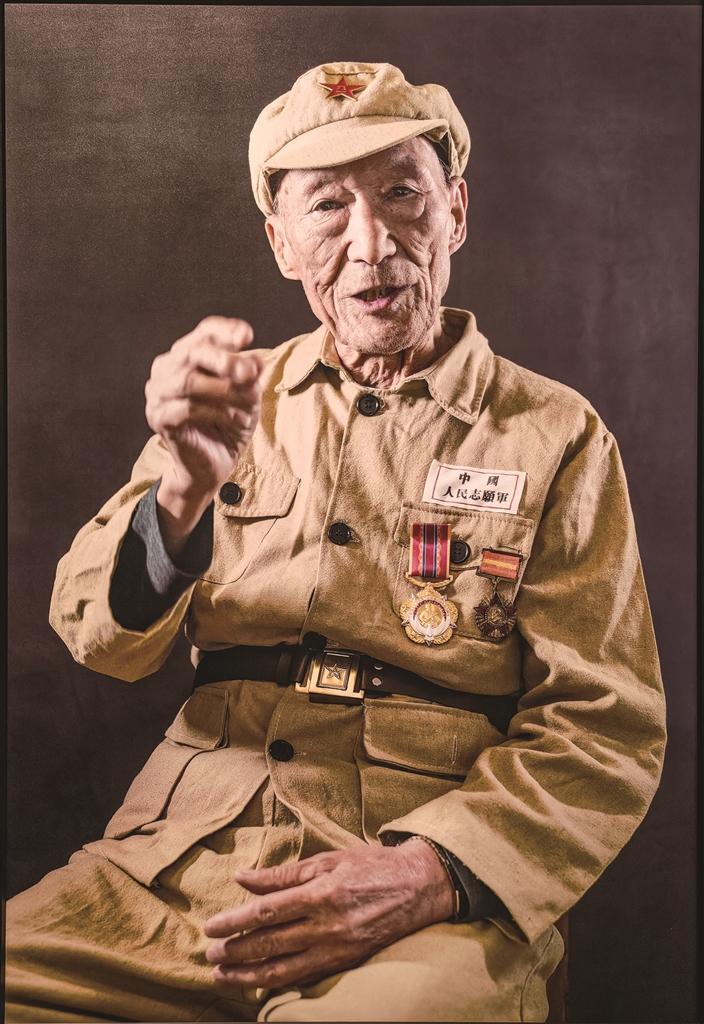

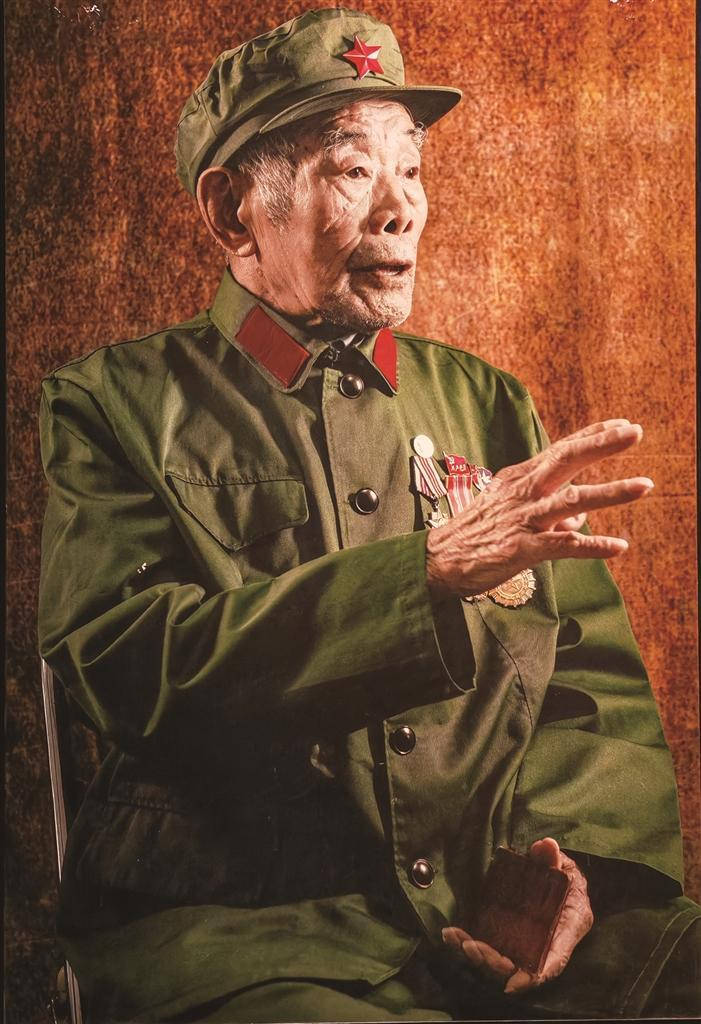

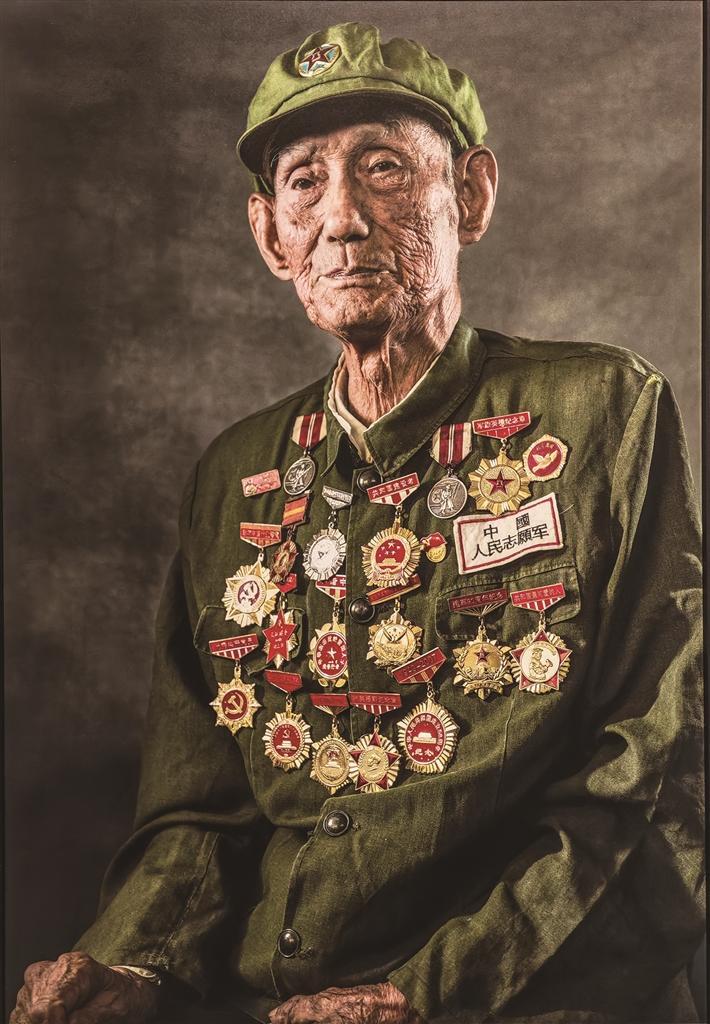

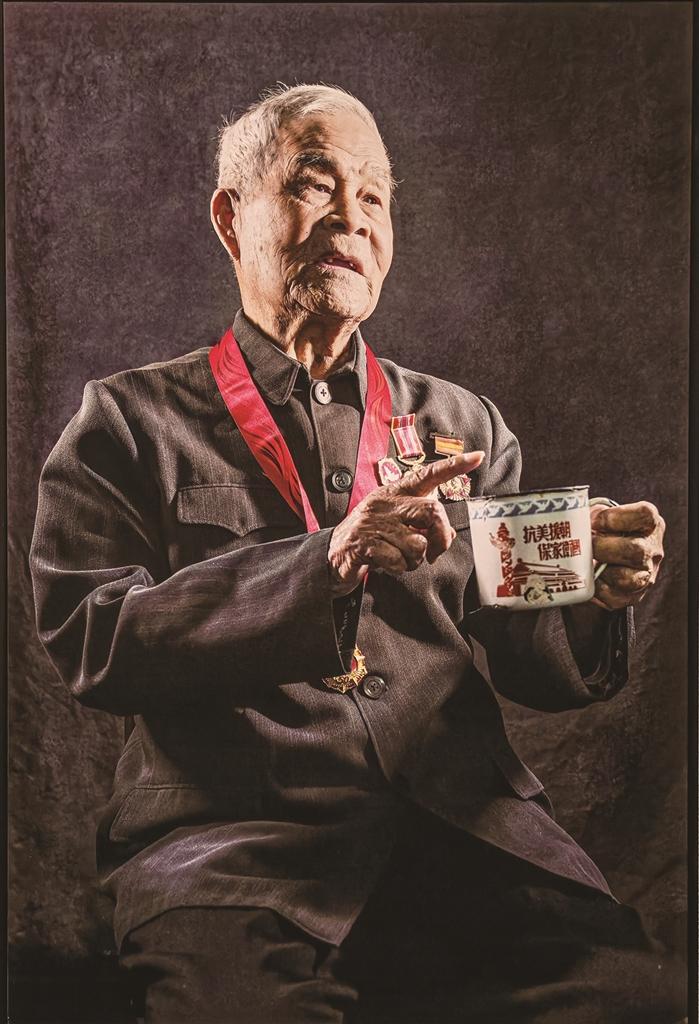

9月3日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。近期,“凝视——宁夏老战士影像展”正在宁夏美术馆展出,借助影像语言,52位老战士烽火硝烟背后的感人故事被讲述出来。影像中健在的老战士,年龄最大的101岁,最小的也已87岁。展出以来,络绎不绝的观展者来到一幅幅肖像照前,在凝视中礼赞每一位老战士,重温他们背后的历史记忆。

重逢

凝望烽火岁月的泪光

52位老战士平均年龄94岁,生平事迹以纪年的方式被印在一张张白色卡片上,置于肖像照旁,和镜头里的他们一样静默。

卡片上的文字,少则五六行,多则十二三行。这是他们折叠起来的人生,铺展开来,是一场场鲜为人知的波澜壮阔。

8月26日,他们中健在的几位老战士前来观展。

年近90岁的抗美援朝老战士李文祥,从一幅幅照片前缓缓走过,在自己的肖像照前驻足。他扬起手臂,情绪激动地说:“一日当兵,终生有军魂!”洪亮的声音敲击着每位观展者的耳膜。这一刻,他和照片上一样,壮怀激烈。

此时,坐在轮椅上的95岁老战士魏天禄,看到老战友苏保珍“站”在自己面前,禁不住俯身啜泣。他的手指颤巍巍地抚过肖像照边框,突然挺直脊背,向老战友敬了一个军礼。目光交织的那一刻,烽火年代在老人脑海翻腾而起。“我上过两次战场,很幸运地活下来了,我们不要忘记先烈们曾经的苦楚。”

94岁的朱萱华缓步而行,胸前10余枚军功章碰撞发出细碎的声响,像岁月长河里星星点点的涛声。老人凑近每一幅照片,喉结滚动,不觉间泪水漫过沟壑纵横的脸颊。他没有太多言语,静静地凝视这些认识或陌生的影像。银川职业技术学院的几名学生围了过来,朱萱华拿起胸前的一枚军功章,为他们讲述军功章的来历。

这些耄耋老战士站在时光的此岸,回望着峥嵘岁月里的自己。那些被镜头定格的瞬间,让年老的瞳孔重现烽火。而我们凝视着他们,与往事实现对话。

对话

跨越时空的双向凝视

观展者用不同的方式丈量着历史——有凑近细读老战士生平事迹的,有俯身辨认老番号的,更多人静静地站着,任墙上的光影在瞳孔里铺开一条时光隧道。

连日来,学生们涌进展厅,只在历史课本上读到过的这群人,以更加鲜活的形式呈现在他们面前。

8月30日上午,宁夏大学大一新生张小澜在马章锁的影像作品前驻足良久,她在凝视中细细打量,面前102岁的老战士同样凝视着她,这是心灵与心灵的倾听。

9月2日,摄影师刘铭在展厅内驻足。他想用相机记录,最后选择拍下这些老战士的目光。“你看,老战士年龄都很大,但是目光炯炯。他们都是上过战场的人,以后很难再见到这样坚定刚毅的目光了。”

刘铭在抗美援朝老战士杨生庆的肖像照前停留了许久,数次返回仔细观看。杨生庆左眼几乎失明,照片上他的左眼球一片黯淡。“我每看一次,就被震撼一次。这些老战士经历了太多,而我对他们几乎一无所知。”刘铭凝视杨生庆的时候,目光被泪水打湿。

影像作品上的庞正敏笑得灿烂,他的两个女儿却在现场低声啜泣。2023年,在作品拍摄完的第3天,老人溘然长逝。“父亲接受采访时讲了很多他在战场上的事,我们之前知道的很少。他是一个非常低调的人,平时教导我们要低调做人,要多讲奉献。父亲给我们留下了很多精神财富。”庞正敏弯弯的笑眼,似乎听到了女儿的心声。

一名女士抱着父亲的照片来观展,她以这种方式带去世的父亲来看看他的老战友。她站在一位老战士的影像前,让朋友给她拍张照片,如此算是父亲与亲爱的战友合影了。

这些老战士的影像,不再是被凝视的展品,而成为凝视的主体。它们安静、有力地回望着每一个观展的人,于无声中叩问每一个经过的灵魂。

使命

与时间赛跑的“烽火考古”

“雄赳赳气昂昂,跨过鸭绿江……”每当激昂的乐曲响起,这场影像展主创团队负责人关海涛就会想起他听到的故事。“采访中国人民志愿军汽车团部分老战士时,我才知道,他们都是深夜静默状态下进入朝鲜战场的,没有见过鸭绿江大桥。”关海涛说。

2018年,原中国人民志愿军汽车团老战士田兰珍让孙子田治中、摄影家关海涛帮忙拍战友聚会的照片。那时起,关海涛等人才注意到身边的这些老战士,于是有了给宁夏老战士拍摄影像进行记录的想法。

当时,关海涛、田治中特意设计喷印了一张鸭绿江大桥的背景布,在小区里设景,为参加聚会的17位老战士拍了合影。

为老者和英雄造像,是一场近乎悲壮的考古——在沙堡被潮水淹没前,虔诚地拓下它的形状,这是创作团队持续进行记录的初衷。

几年过去,17位老战士已有多半离世,但更多的老战士走进了创作团队的视野。

“我们从各种渠道搜集老战士的信息,利用假期上门拍摄。他们平时话不多,健康状况也不是很好,但是每每回忆起峥嵘岁月,会立刻想起很多故事来,而且讲得特别入情。他们将保存的珍贵文物、资料也倾囊相赠。”关海涛说。

有个遗憾一直萦绕在关海涛心头:2023年,银川市西夏区西花园路街道西花园社区联系到5位老战士,那段时间关海涛在新疆参加全国少数民族摄影师培训,等他两周后回到银川再与社区联系,其中两位老战士已离世。“拍摄应该争分夺秒进行,到了这个年龄,你必须坦然接受他们不断离去的现实。”

影像之上,老战士脸上每一道皱纹都是一条河流,诉说着它穿越时光、干旱与丰沛的故事。对于创作团队里的摄影师而言,聆听并翻译它的密语是一项使命。“这个项目还在持续进行。我们8月份在银川又拍了一部分老战士,希望有生之年让他们的故事被更多人知晓。”关海涛说。(记者 倪会智文 韩胜利 武晓瑜图)